琴とは?

琴とは弦楽器の一種で、桐の板を中が空洞になるように貼り合わせ、絃を張られて作られた和楽器です。右手の親指、人差し指、中指に3つの琴爪を付けます。絃を弾いて振動させる事で琴の中で音が反響し発音する仕組みとなっております。

琴柱の立てる位置によって絃の長さが変わり音階が変化します。演奏前に専用のチューナーを使い調弦します。

琴はお茶や生花と共に演奏する事も多く伝統的な習い事で和楽器の中でも人気が高く、学校の音楽の授業などでも習うことが多いです。

胴以外の部品や木材の種類は…

花梨(カリン):マメ科のソラマメ亜科シタン属の広葉樹で、東南アジア、アフリカ、南アメリカの熱帯地域ミャンマー・タイ・ベトナムなどが主な原産地となっております。

花梨の特徴としては他の木材と比べて重く硬いのが印象的ですが、その為耐久性に強いという面も御座います。

色味は紅色から淡紅褐色で、辺材は黄白色で木目が美しいです。三味線でも使われ、家具、フローリングなどにも使用されることが多いです。

紫檀(シタン):マメ科ツルサイカチ属の熱帯産常緑高木で微かに薔薇の香りがする事から西洋では別名ローズウッドとも呼ばれています。

ブラジル、中米、東南アジア、主にインドが原産地となっております。

紫檀の特徴も重く硬く加工のしにくい木材だが、虫や菌などにも侵食されにくく、耐久性、耐朽性共に優れております。

色味は赤みを帯びた木肌に赤褐色〜黒色の縞模様があり木目が美しく、高級家具、仏壇・仏具、楽器などに使われます。

天然の紫檀は違法伐採で個体が激減してしまった為、2017年にワシントン条約に登録され伐採が厳しく制限されている。

紅木(コウキ):マメ科インドカリン属の広葉樹で、英名でRed sanders(レッドサンダー)、別名で紅木紫檀、ミツバシタン、サンタルシタンと呼ばれていますが、1つ前で紹介した紫檀とは別属で紫檀よりは花梨の仲間に近いです。

インド、ミャンマー、スリランカが原産地となっております。

紅木は重く硬く微かに甘い良い匂いがします。

色味は最初は鮮やかな紅色ですが、徐々に暗紅色に変化していきとても美しい色味です。

三味線では最高級の材木として棹・箏の張り板などに用いり、家具などにも使われています。

琴柱・琴爪:象牙やプラスチック製のものがある。象牙製の方が高価

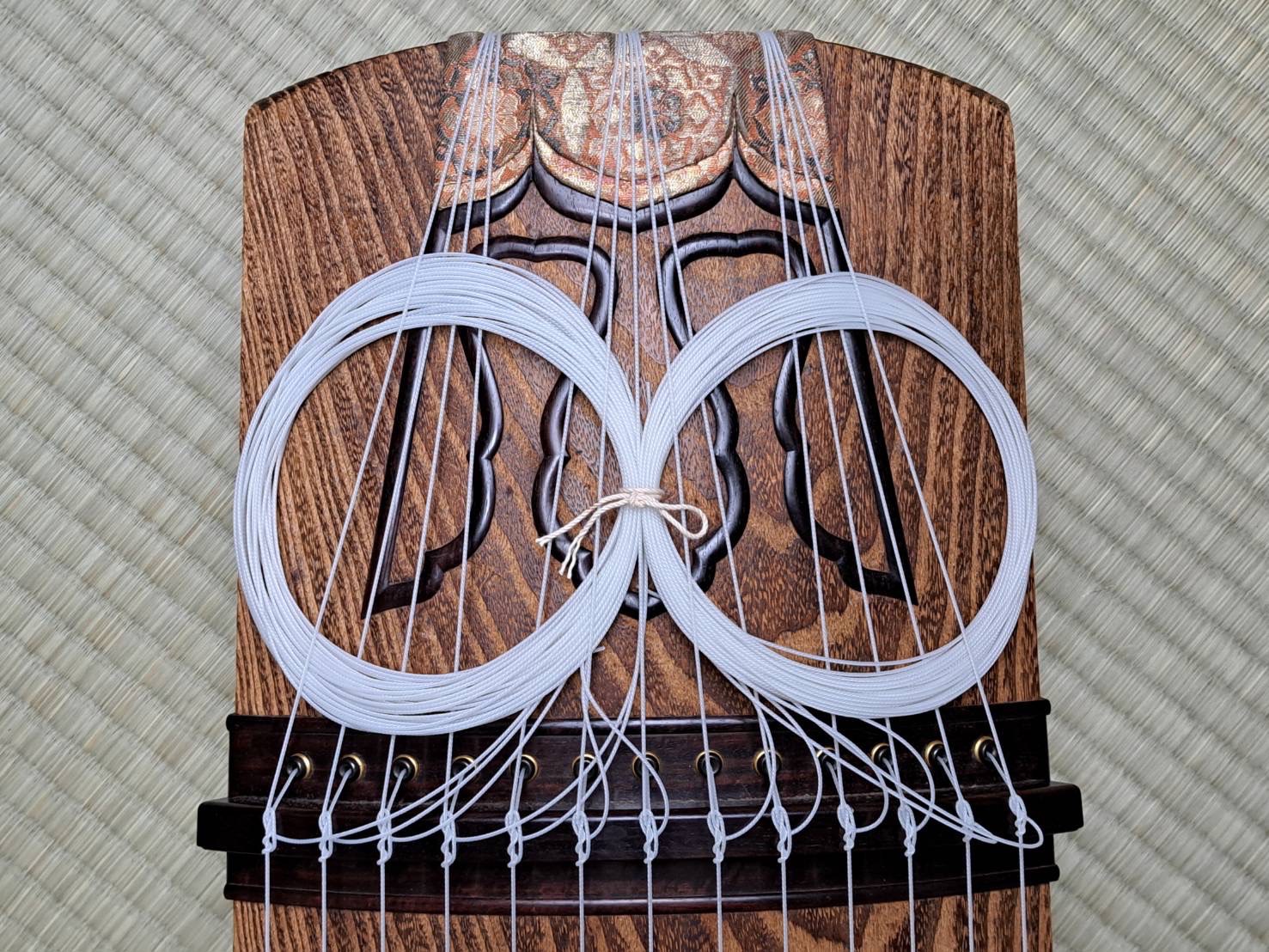

弦:絹糸やテトロン糸のものがある。絹糸の方が高価

琴のパーツ・名称

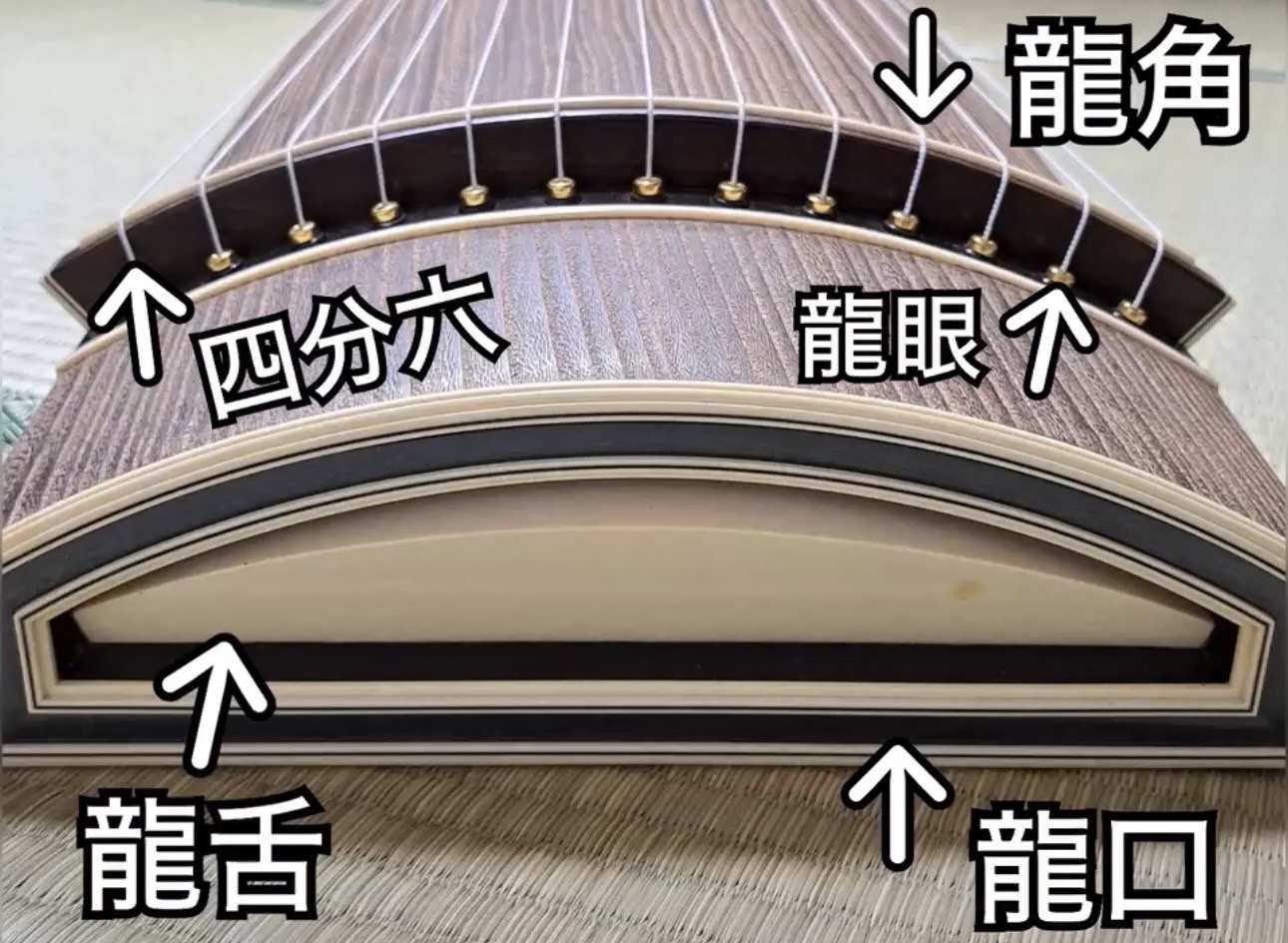

龍頭:演奏する先端部分、ケースがついている方を龍頭という。

龍尾:龍頭とは反対側の糸の余りや柏葉がある方を龍尾という。

龍甲:琴の胴体のことを言います。

猫足:琴を乗せる足のことです。

琴柱:胴と絃の間に挟み音階を作る役割を担います。

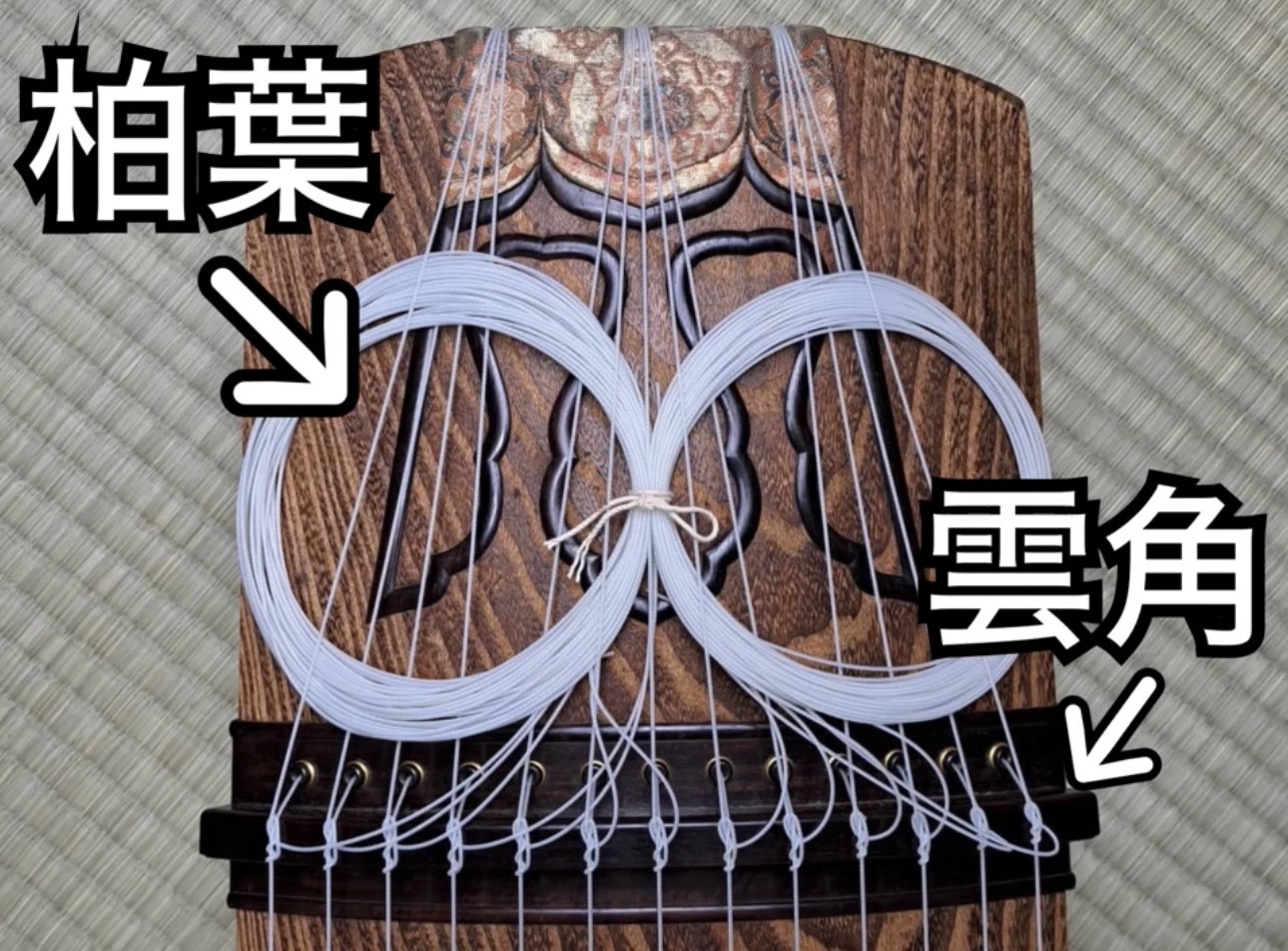

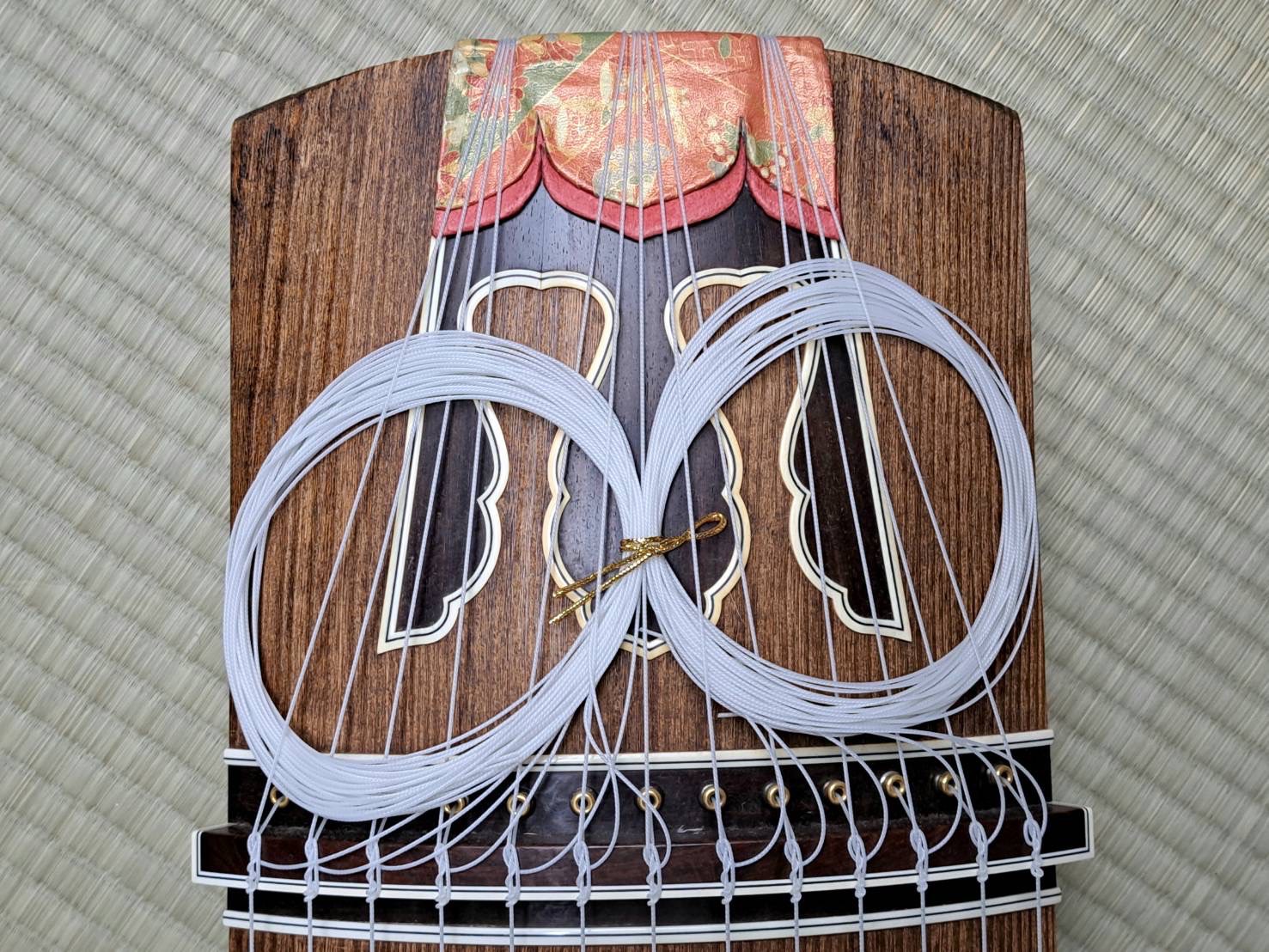

柏葉:後に種類等詳しく説明しますが、龍尾につける装飾。

雲角:弦を支える役割を担います。

龍舌:龍頭にある舌の形をした装飾。

龍口:龍舌取り囲むようにある装飾。

龍角:龍頭側にある弦を支える箇所。

龍眼:龍頭側にある弦を通す穴。

四分六:龍角と龍眼を囲うようにある板で四分六板とも呼ばれる。

磯:胴体の側面部分です。

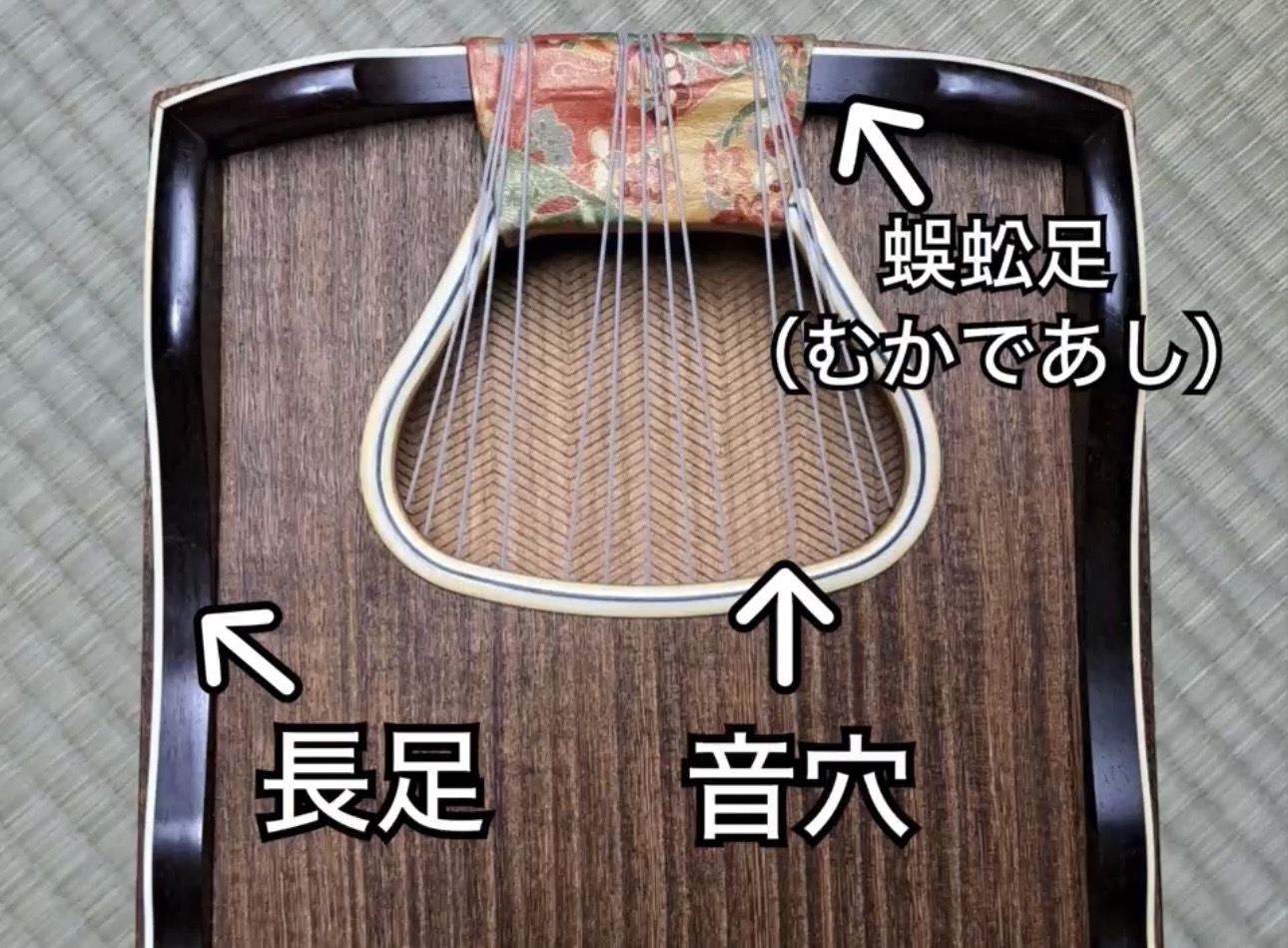

音穴:胴の裏側にある穴で、共鳴音を外へ出す役割をし、丸口とも呼ばれます。

長足:側面にある足のこと。

蜈蚣足:末端にある足のこと。

内面の彫り

簾彫り(すだれ彫り):主にお稽古用として使用される琴で、真っ直ぐ縦の溝を彫るのが特徴的です。一番数の多い琴のため価格も安く、現在弊社ではお稽古用のみの買取が厳しくなっております。

綾杉彫り:こちらは主に演奏会用として使用される琴です。鑿(のみ)で溝をジグザグに彫る事で音を良く反響させます。

子持ち綾杉彫り:普通の綾杉彫りを二重のようにする彫り方をしていて、値段も普通の綾杉彫りよりも高価なものとなっております。

木目の取り方

琴を作る際の原木の取る場所によって琴の模様が変わってきます。

板目(いため):最も一般的で数が多い木目です。全ての琴の表面には異なる年輪が出ております。その年輪が様々な模様になり、人の好みによって選ばれます。樹齢は高いほど良いとされており、樹齢20年以上、良い琴の場合は30年以上は必要と言われております。

柾目(まさめ):木の密度が非常に濃く均一な音色を出せる事が特徴的で音質がとても良く演奏家の間ではとても人気の琴となります。

しかし柾目を作るには原木から、太く真っ直ぐで年輪が揃っていて節などが無いという条件が揃っていないと作れません。また、樹齢が柾目では60年以上必要と言われており、一本の丸太から取れる本数も少なくとても高価となります。

甲と裏板との貼り合わせ方

並甲(なみこう):甲の底面に裏板を張り合わせるのですが、琴を横から見ると裏板の側面が見えるようになっております。主に練習用の琴になっている事が多いです。

刳甲(くりこう):並甲と同じく甲の底面に裏板を張り合わせるのですが、その際に結合部を互いに45度切り込みを入れる事で横から見ても結合部が見えなくなります。演奏会用などのランクの高い琴になりますとくり甲の技術が使われます。

柏葉・龍角

ベタ:柏葉、雲角、龍角などに縁取りがしていなくシンプルなもので、主にお稽古用の琴に使われています。

口角:龍角、雲角に一本の角を入れたものとなります。こちらも主にお稽古用の琴に使われる事が多いです。

半上角:柏葉は縁取りをせずに、四分六板に縁取りをする事を半上角と言います。また、口前に金具を入れる事もあり、半上角金口と呼ばれます。こちらはベタや口角よりは良いものとなりますが、中級以下で主にお稽古用の琴に使用される事が多いです。四分六板、龍角、雲角の木材は紫檀を使用します。

上角:半上角にプラス柏葉を縁取りをしたもの言います。四分六板、龍角の木材は紅木を使用します。こちらの上角から演奏会用で扱われるようになります。

玉縁:柏葉に縁のみの飾りを付ける手法を玉縁包みと呼びます。柏葉の中では一番ランクが高いものになります。

また、縁の素材が象牙を使われているものだと特に高級な作りとなり査定も高くなります。

琴の種類

十三絃

十三絃は奈良時代に中国の唐から日本に伝わった、最も一般的に演奏されている13本の絃がある琴です。

音階は5音あり、絃を心座という穴に通し、琴の裏側で結び留めます。

長さ:約180cm

幅:約25cm

重さ:約5.5kg

十七絃

大正時代の1921年頃に琴曲の演奏家・作曲家の宮崎道雄(みやざきみちお)が17本の絃がある「十七絃」を考案しました。

十三絃と比べると低音担当の楽器でもある為、全体的にサイズが大きく、絃も琴柱も琴爪も全て大きく分厚いものが使用されています。

音階は7音あり、合奏曲では低音部の楽器として使われますが、十七絃専門の奏者という方はあまりおらず、楽曲によって十三絃と使い分けることが多いです。

また、十三絃と異なる箇所が絃の留め方で、龍額・龍頭にネジで巻いて留めており、そこでチューニングを行います。

長さ:約210cm (約7寸)

幅:約35cm

二十絃

1969年に琴奏者である野坂恵子が音域を広げたいと考案しました。

高音には細い絃、低音には太い絃が張られており、4オクターブという広い音域を奏でられます。

名前は「二十絃箏」と呼ばれていますが、実際は21本の弦が貼られております。最初は20本の弦でしたが、後に低音側に1本追加される事となったのですが、名前は変わらず「二十絃箏」と今でも呼ばれています。

長さ:約181cm

二十五絃

1991年には文化功労者 2代目 野坂操寿が25本の弦が張られた「二十五絃箏」が考案されました。中音域と低音域を足したような音色で、3オクターブ+3音の音域の広さとなっております。しかし弦が増えると弦と弦の幅が少し狭くなってしまいます。

長さ:約181.5cm

幅:約37.5cm

三十絃

1955年には宮下秀冽が30本の弦を持つ箏「三十絃」を考案しました。現代音楽で使われます。

長さ:約235cm

幅:約56cm

八十絃

1929年には十七絃を考案した宮崎道雄がピアノの八十八鍵にならって史上最多の絃が80本もある八十絃を考案しましたが、こちらはあまり普及はしませんでした。

高額ランキング(まとめ)

琴 装飾 木材

1, 紅木(コウキ)

2, 紫檀(シタン)

3, 花梨(カリン)

琴柱

1, 象牙

2, プラスチック

内面の彫り

1, 子持ち綾杉彫り

2, 綾杉彫り

3, 簾彫り

木目

1, 柾目

2, 板目

甲と裏板との貼り合わせ

1, 刳甲

2, 並甲

柏葉

1, 玉縁包み (象牙なら尚良い)

2, 上角

3, 半上角

琴の種類

絃の数が多くなればなるほど希少価値が高く買取査定も高額となります。

まとめ

琴の査定には幅が大きく高価な物ですと数十万から数百万の査定が付くものもありますが、現在ではお稽古用の琴になると買取が大変厳しくなっているのが現状です。

また、種類が非常に多く細かい装飾や木目、木の状態なども判断基準となってきますので、一度査定にお出しください。

メールやラインの査定も行っておりますので、そちらからお写真送っていただきますと、いち早くおおよその査定金額もお分かりいただけます。

お問合わせ・ご相談

出張無料・査定無料お気軽にご相談ください

0120-58-4810

電話受付時間 10:00~20:00